la ville racontée à travers ses œuvres d’art : le monument de la république

- février 29, 2024

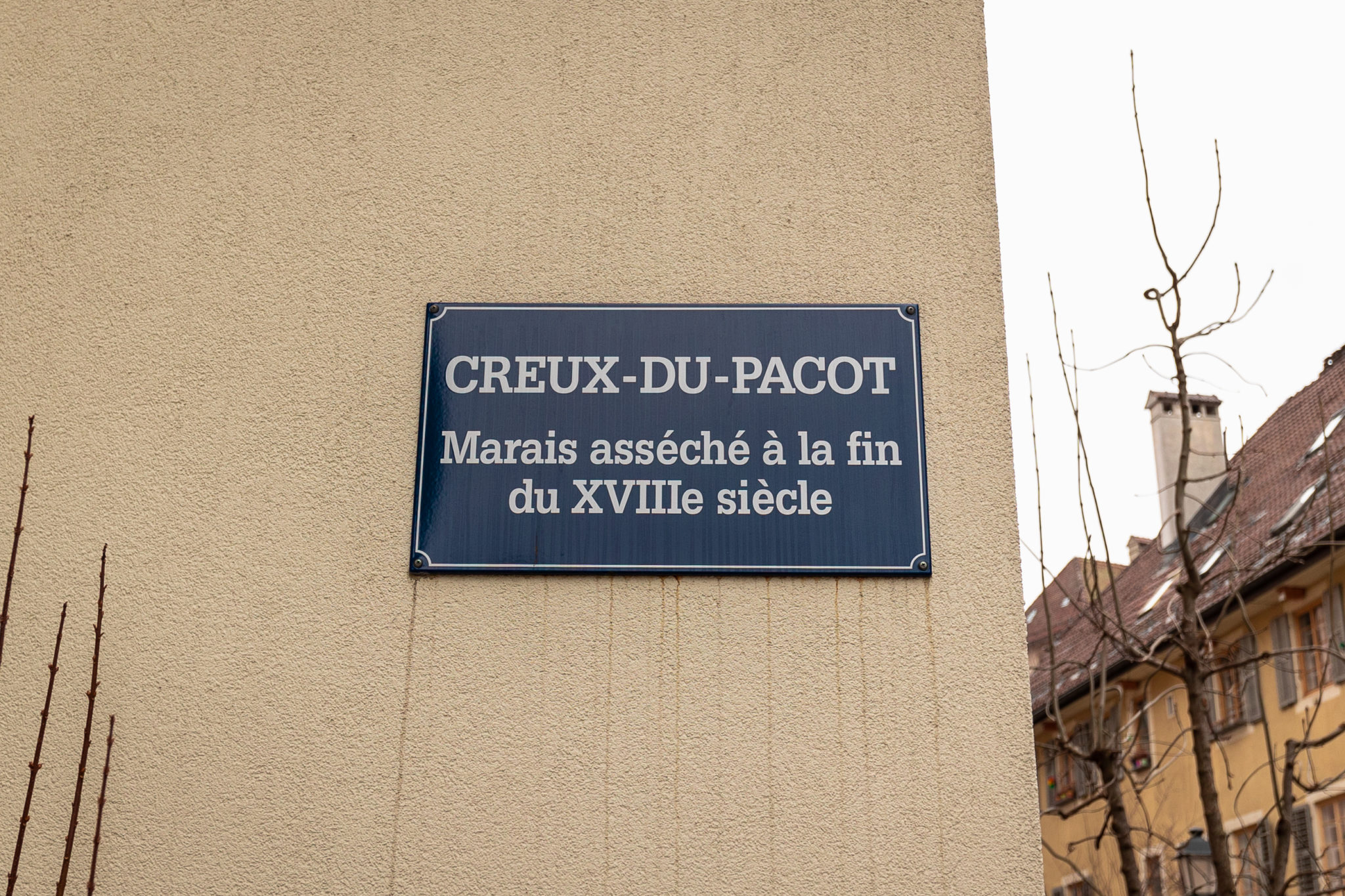

- La ville racontée à travers ses rues

Lorsque l’on arrive sur la place de l’Hôtel-de-Ville, on tombe nez à nez avec un monument massif. Cette sculpture, réalisée en 1910 par Charles L’Eplattenier, est un hommage à la République neuchâteloise, née de la Révolution du 1er mars 1848.

L’idée d’un monument en l’honneur de la République est née lors des fêtes du cinquantenaire, en 1898. Le projet de Charles L’Eplattenier remporte un concours organisé par la Commission fédérale des beaux-arts. Son projet, remanié en fonction de l’emplacement choisi, présente quatre côtés illustrant chacun un élément de la Révolution neuchâteloise.

Un imposant bloc de bronze sculpté surplombe un socle en béton également décoré. La face nord met en scène un jeune tambour semblant menacé par les pattes de l’aigle au sol. Ce dernier représente la royauté prussienne mise à terre par la révolution. À l’est, on trouve le chef de file de la révolution, Fritz Courvoisier, tenant le drapeau fédéral. Au sud, on reconnaît un républicain en armes, affrontant les affres de l’hiver. À l’ouest une jeune femme s’élance hors de la tourmente révolutionnaire, écrasant l’aigle prussien. Le socle en béton présente dates, drapeaux et hommages à la République, dans un style qui reprend les éléments ornementaux du Style sapin.

Le monument est inauguré en grande pompe le 5 septembre 1910, accompagné par un cortège historique. L’Impartial relate que « Le programme des fêtes s’est déroulé dans un ordre parfait devant des milliers de spectateurs. »

Sylvie Pipoz, déléguée à la valorisation du patrimoine

Photo : Sophie Amey