La ville racontée à travers ses rues : célestin nicolet

- mai 31, 2023

- La ville racontée à travers ses rues

Retracer le parcours de Célestin Nicolet, c’est se pencher sur le destin “d’un savant modeste, d’un homme amoureux de son coin de terre et défenseur des intérêts de son pays”. C’est avec ces mots que l’historien Charles Thomann qualifie cet homme resté discret.

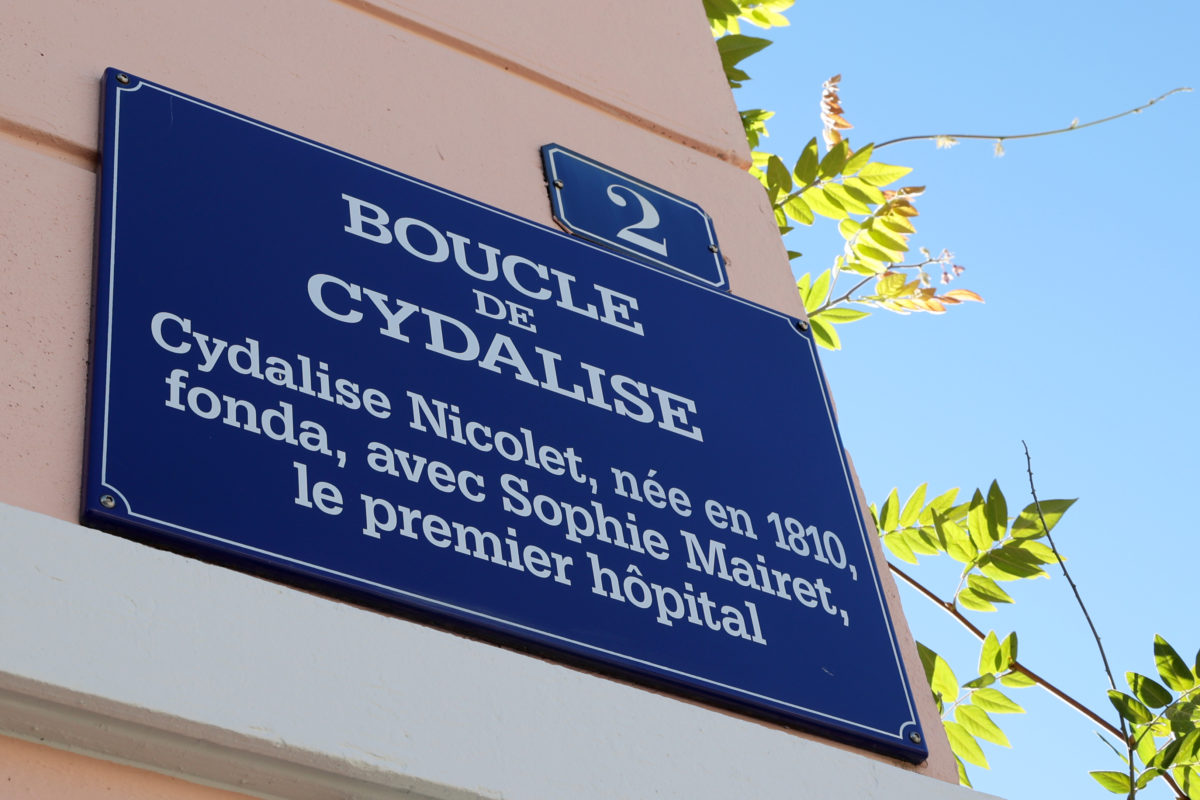

Né en 1803, Célestin Nicolet fait des études de pharmacie. Il ouvre une officine sur la Place de l’Hôtel-de-Ville en 1832. Active pendant une trentaine d’années, sa boutique devient le centre scientifique, intellectuel et politique du village.

Célestin Nicolet s’intéresse en effet à l’ensemble des sciences naturelles, de la botanique à la chimie, en passant par la zoologie et la détermination de l’heure. Il dessine des cartes géologiques de la région et réfléchit à la problématique de l’approvisionnement en eau potable du village. En 1843, il fonde la section “Montagnes” de la Société neuchâteloise des sciences naturelles.

Mais Célestin Nicolet est aussi passionné d’art et d’histoire. Autour de 1840, il participe à la création de la bibliothèque et du premier musée de la ville. En 1862, il propose de nommer la Grand-Rue du nom d’un artiste local récemment disparu à Venise : Léopold-Robert. Et Célestin Nicolet est aussi un républicain convaincu, élu au Grand Conseil suite à la Révolution de 1848.

La petite rue qui porte son nom, à l’est de la rue des Sorbiers, témoigne de la modestie de cet homme mort en 1871, qui fut un animateur infatigable de la vie scientifique régionale.

Sylvie Pipoz, déléguée à la valorisation du patrimoine.

Photos : Nolan Crelier