MUZOO primé au niveau européen pour son engagement environnemental

- juin 26, 2025

- Le dossier du mois

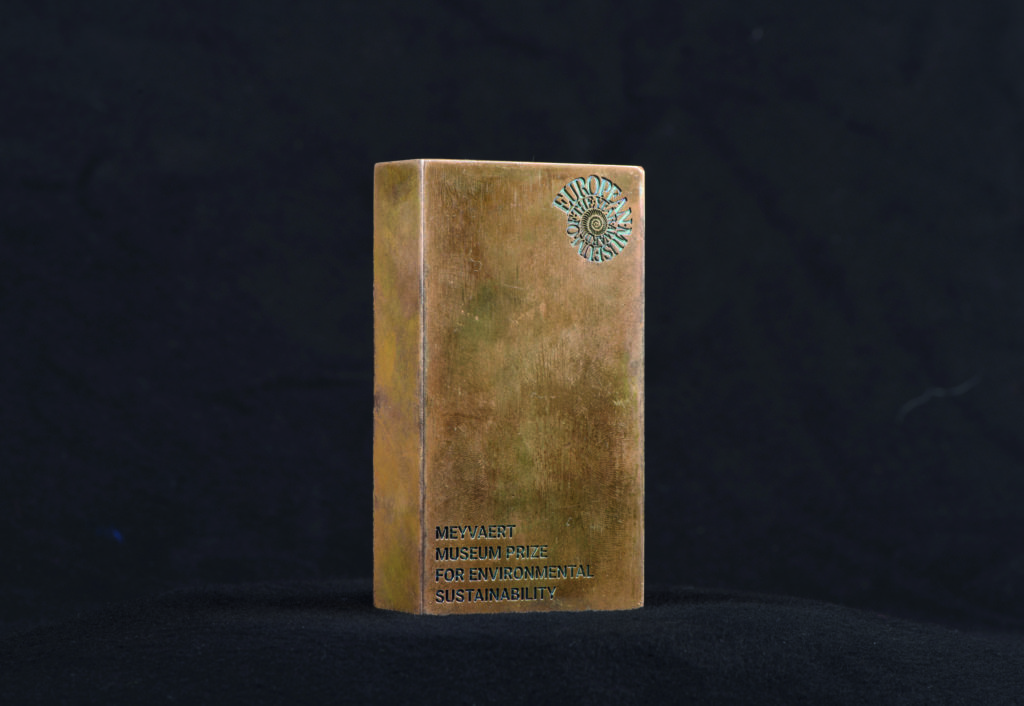

Une reconnaissance européenne qui fait rayonner La Chaux-de-Fonds : MUZOO a reçu le Prix Meyvaert pour la durabilité environnementale, décerné par le European Museum Forum le 24 mai dernier à Białystok en Pologne. Ce prix prestigieux salue l’innovation, l’impact social et l’engagement écologique des institutions muséales. Être distingué parmi les 42 musées les plus inspirants d’Europe – qui compte plus de 50’000 institutions – est un honneur que MUZOO partage avec toute sa communauté.

Un musée vivant et engagé

Inauguré fin 2022 après d’importants travaux, MUZOO fusionne les anciens Musée d’histoire naturelle et Zoo de La Chaux-de-Fonds. Ce lieu unique invite à découvrir les liens étroits – et souvent fragiles – entre l’être humain et son environnement, à travers une expérience immersive et sensible au contact direct des animaux.

Ses expositions, permanente et temporaire, abordent des thèmes majeurs tels que la crise de la biodiversité ou la durabilité, en s’adressant à toutes les générations. Plus qu’un musée (et un zoo !), MUZOO est un espace vivant où l’on apprend, s’émerveille et réfléchit à notre place dans le monde.

Agir pour le vivant, ici et maintenant

MUZOO incarne un engagement concret. Sur place, une station de soins – la seule du canton – accueille les animaux sauvages blessés, victimes de l’activité humaine. Grâce aux soigneuses, soigneurs et bénévoles, ces pensionnaires bénéficient de soins attentifs dans l’espoir d’un retour à la nature.

L’institution est aussi un véritable carrefour d’initiatives locales. En collaboration avec des partenaires comme le CENAMONE, Chiroptera ou le Parc naturel régional du Doubs, MUZOO coordonne ou co-organise des actions de terrain : dénombrement des oiseaux nicheurs, sauvetage d’amphibiens, identification de chauves-souris, lutte contre les plantes invasives… Autant de projets de science citoyenne qui permettent à chacun de s’impliquer concrètement dans la préservation de la biodiversité.

Un prix prestigieux

Chaque année, l’European Museum of the Year Award – EMYA distingue des institutions muséales européennes qui se sont récemment ouvertes, modernisées ou étendues. En 2025, le grand prix a été attribué au Manchester Museum – que nous félicitons chaleureusement.

MUZOO a eu l’honneur de représenter la Suisse – aux côtés de Enter Technikwelt (SO), du Jardin des Glaciers (LU) et du Musée International de la Réforme (GE) – dans cette sélection d’exception et d’être récompensé par le Prix Meyvaert, remis aux musées les plus engagés pour l’environnement.

Lors de la cérémonie, le jury a souligné la pertinence du projet avec ces mots :

“Ce musée est un espace muséologique innovant qui explore les relations complexes entre les personnes et leur environnement.

Ses expositions de référence et temporaires abordent les thèmes de la biodiversité et de la durabilité par le biais d’une expérience visiteur unique qui offre un contact direct avec les animaux. L’utilisation et l’entretien de ses espaces naturels, y compris la gestion d’un parc communal et d’un jardin zoologique, visent à encourager de nouvelles attitudes à l’égard du bien-être des animaux, en invitant les membres de la communauté à s’occuper des animaux locaux. Son engagement en faveur de la durabilité environnementale fait également de ce musée une plaque tournante pour les associations locales de défense de la biodiversité, contribuant ainsi à la science citoyenne.”

En plus de nous faire rougir de plaisir, ce texte résume parfaitement l’esprit de MUZOO : un lieu d’innovation, d’action et de dialogue au service du vivant.

Un tiers-lieu accueillant pour ralentir avec le vivant.

Étudier, conserver, s’émerveiller, s’enrichir et repartir autrement !

Ce prix consacre une démarche collective et passionnée. Il honore le travail d’une équipe engagée, le soutien de partenaires fidèles et la confiance d’un public toujours plus curieux.

Ensemble, continuons à faire vivre ce lieu unique, où la culture et la nature avancent main dans la main.

L’équipe de MUZOO

Samedi 28 juin, dès 14h – Après-midi festif !

Venez célébrer avec nous ce magnifique prix avec au

programme :

– Entrée libre

– Visites guidées à heure fixe du musée et du zoo avec nourrissages

– Stands des associations partenaires

– Atelier “Masques d’animaux”

– Atelier “La station de soins des peluches”

– Goûter offert à 15h00

– Apéritif offert à 17h00

Tous les détails sur : muzoo.ch